Seminar Media dan Minoritas

Imperialisme, kolonialisme, khususnya masa kolonial Belanda di Indonesia, serta bagaimana pengaruh budaya dan identitas migran pascakolonial menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan.

Berhubungan dengan hal tersebut, kali ini kita akan membahas mengenai tulisan Pamela Pattynama berjudul Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations. Sebelum membahas tulisan Pamela Pattynama, ada baiknya kita sedikit mengenal Pamela Pattynama. Pengajar di Departement Neerlandistiek (Departemen Studi Belanda), Universiteit van Amsterdam ini merupakan generasi kedua Indo-Belanda. Keluarganya ditandai oleh diaspora Hindia dan migrasi. Lahir di Den Haag dan pernah menjalani kehidupan di beberapa negara. Meskipun terlahir dari orang tua ras Hindia Belanda yang mengalami marjinalisasi, tidak membuat dia melupakan keluarga dan teman-temannya di Indonesia.

Ada pertanyaan besar yang mengawali pembahasan Pattynama dalam artikel ini, yaitu mengapa efek di daerah pasca-kolonial Belanda tidak begitu tampak dibandingkan efek di daerah pasca-kolonial Inggris, khususnya dari segi bahasa. Daerah pasca-kolonial Inggris masih menggunakan bahasa Inggris bahkan beberapa menggunakannya sebagai bahasa utama hingga saat ini, sedangkan daerah pasca-kolonial Belanda tidak demikian. Hal ini, menurut Bosma dikarenakan Belanda tidak pernah memprakarsai refleksi kritis dan sistematis mengenai konsekuensi politik, historis dan budaya dari kolonialismenya serta hubungan kekuasaan masa kini dengan daerah pasca-kolonialnya (hal. 176).

Kegagalan Belanda dan refleksi pasca-kolonial ini sebenarnya dapat dilihat melalui analisis budaya. Tujuannya sebenarnya untuk melacak makna budaya, kepercayaan sosial, sistem sosial dan wacana yang tersirat melalui eksplorasi artefak dan warisan budaya. Salah satunya adalah melalui memori budaya.

Dalam tulisan ini, Pattynama juga menjelaskan bagaimana kebanyakan orang dari ras campuran, khususnya Indo-Belanda, mengalami intimidasi dan dianggap remeh oleh pemerintah Belanda pada awalnya. Menurut Schuster, pemerintah Belanda berpendapat bahwa orang-orang dari ras campuran ini adalah imigran dan keberadaannya tidak diharapkan. Hal ini membawa traumatis tersendiri pada generasi pertama Indo-Belanda ini terutama setelah mereka “dipulangkan” ke Indonesia. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Seiring waktu, orang dari ras campuran Indo-Belanda dapat melalui masa sulit dalam menentukan identitas nasional mereka. Munculnya proses asimilasi Indo-Belanda yang cenderung cepat menunjukkan citra diri Belanda mengenai ‘ras’ dan kelas yang sesuai dengan identitas nasional yang ada.

Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations

Imperialisme, kolonialisme, khususnya masa kolonial Belanda di Indonesia, serta bagaimana pengaruh budaya dan identitas migran pascakolonial menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan.

Berhubungan dengan hal tersebut, kali ini kita akan membahas mengenai tulisan Pamela Pattynama berjudul Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations. Sebelum membahas tulisan Pamela Pattynama, ada baiknya kita sedikit mengenal Pamela Pattynama. Pengajar di Departement Neerlandistiek (Departemen Studi Belanda), Universiteit van Amsterdam ini merupakan generasi kedua Indo-Belanda. Keluarganya ditandai oleh diaspora Hindia dan migrasi. Lahir di Den Haag dan pernah menjalani kehidupan di beberapa negara. Meskipun terlahir dari orang tua ras Hindia Belanda yang mengalami marjinalisasi, tidak membuat dia melupakan keluarga dan teman-temannya di Indonesia.

|

| Pamela Pattynama (gambar dipinjam dari →) |

Sebagai seorang Indo-Belanda, Pamela Pattynama dalam tulisannya ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana identitas orang Indo-Belanda dibentuk melalui memori yang tidak menyenangkan, bagaimana generasi kedua berusaha melawan ketidak adilan tersebut. Selain itu Pattynama juga berusaha menawarkan cara memperbaiki gagasan reduksionis mengenai politik identitas dengan menampilkan beberapa contoh karya penulis Indo-Belanda. Secara keseluruhan, Pattynama menggambarkan masalah ini dengan cukup baik. Hanya saja, untuk memahami tulisan ini, ada baiknya menelusuri kembali sejarah kolonial Belanda karena dalam beberapa bagian (aku pribadi) mengalami kesulitan dalam memahami maksud dari Pattynama. Mari kita bahas tulisan Pattynama ini.

Kegagalan Belanda dan refleksi pasca-kolonial ini sebenarnya dapat dilihat melalui analisis budaya. Tujuannya sebenarnya untuk melacak makna budaya, kepercayaan sosial, sistem sosial dan wacana yang tersirat melalui eksplorasi artefak dan warisan budaya. Salah satunya adalah melalui memori budaya.

|

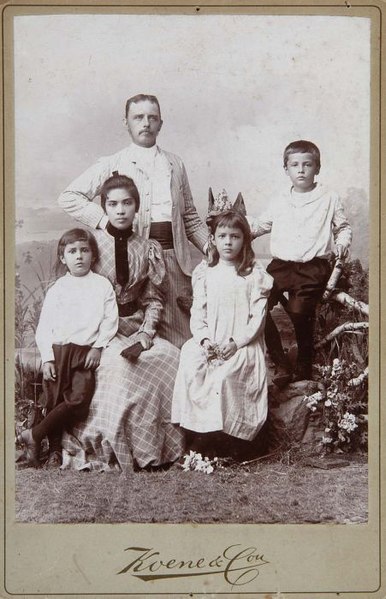

| Foto salah satu keluarga Indo-Belanda. (gambar dipinjam dari sini) |

Memori, menurut Halbwachs (hal. 178) merupakan aktivitas sosial yang ditandai dengan pembentukan masa lalu oleh orang-orang saat ini untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kontemporernya serta untuk menciptakan dan memelihara identitas kolektif dalam kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa memori budaya memiliki fungsi penting dalam proses pembentukan identitas pasca-kolonial. Lebih lanjut Pattynama menjelaskan alasan pentingnya memori budaya dalam pembahasan kolonialisme, karena jika kita tidak terlibat dengan memori budaya, kita dibatasi dalam penjelasan kita tentang bagaimana representasi kolonial menjalankan efek memori yang terus berlanjut.

Pada tulisan ini Pattynama memberi contoh yang akan menggambarkan bagaimana perspektif memori budaya dapat berfungsi sebagai alat pasca kolonial dengan cerita “Verboden voor honden en inlander” mengenai mitos yang beredar dalam masyarakat kontemporer. Menurut Pattynama, mitos semacam ini memungkinkan kita untuk menemukan identitas diri. (hal. 179-181)

Contoh lainnya yang disajikan adalah sebuah novel (yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film dengan nama yang sama pada tahun 1993) karya Hella Haasse yang berjudul Oeroeg (1948) yang menceritakan tentang persahabatan yang tidak biasa antara anak pemilik perkebunan Belanda yang kaya raya dengan Oeroeg, seorang anak laki-laki salah satu pekerja pribumi di perkebunan itu. (selengkapnya mengenai adaptasi filmnya 🌸)

Contoh lainnya yang disajikan adalah sebuah novel (yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film dengan nama yang sama pada tahun 1993) karya Hella Haasse yang berjudul Oeroeg (1948) yang menceritakan tentang persahabatan yang tidak biasa antara anak pemilik perkebunan Belanda yang kaya raya dengan Oeroeg, seorang anak laki-laki salah satu pekerja pribumi di perkebunan itu. (selengkapnya mengenai adaptasi filmnya 🌸)

Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bagaimana memori budaya berperan dalam pembuatan memori kolektif nasional dan identitas pasca-kolonial dalam bentuk teks, film, dan mitos.

Dalam tulisan ini, Pattynama juga menjelaskan bagaimana kebanyakan orang dari ras campuran, khususnya Indo-Belanda, mengalami intimidasi dan dianggap remeh oleh pemerintah Belanda pada awalnya. Menurut Schuster, pemerintah Belanda berpendapat bahwa orang-orang dari ras campuran ini adalah imigran dan keberadaannya tidak diharapkan. Hal ini membawa traumatis tersendiri pada generasi pertama Indo-Belanda ini terutama setelah mereka “dipulangkan” ke Indonesia. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Seiring waktu, orang dari ras campuran Indo-Belanda dapat melalui masa sulit dalam menentukan identitas nasional mereka. Munculnya proses asimilasi Indo-Belanda yang cenderung cepat menunjukkan citra diri Belanda mengenai ‘ras’ dan kelas yang sesuai dengan identitas nasional yang ada.

Menurut Sturken, menjadi penting kemudian bagaimana memori dan pengetahuan akan siapa diri kita membentuk inti dari identitas kita. Citra diri dan identitas yang demikian ini sebenarnya tidak stabil karena sesuai dengan persepsi mengenai diri yang cenderung berubah berdasarkan proyeksi diri dan lingkungan. Menurut Halbwachs, memori kolektif selalu diatur dalam 'bingkai sosial', karena kelompok itu sendiri menentukan apa yang patut diingat dan apa yang harus dilupakan.

Berbeda dengan generasi pertama, generasi kedua Indo-Belanda yang lahir di Belanda mulai menolak adaptasi diam dari orang tua mereka dan menentang penolakan kolonial terhadap akar bahasa keluarga mereka di Indonesia. Mulai tahun 1983, penulis Indo-Belanda generasi kedua mulai menulis tentang posisi pasca-kolonial mereka yang lebih spesifik. Mereka kemudian berusaha merekonstruksi memori pasca-kolonial yang mendefinisikan representasi diri mereka. Tdak dapat dipungkiri, Indo-Belanda kemudian menjadi penanda identitas utama bagi imigran Indo-Belanda dan keturunannya.

|

| Foto salah satu keluarga Indo-Belanda. (gambar dipinjam dari sini) |

Berbeda dengan generasi pertama, generasi kedua Indo-Belanda yang lahir di Belanda mulai menolak adaptasi diam dari orang tua mereka dan menentang penolakan kolonial terhadap akar bahasa keluarga mereka di Indonesia. Mulai tahun 1983, penulis Indo-Belanda generasi kedua mulai menulis tentang posisi pasca-kolonial mereka yang lebih spesifik. Mereka kemudian berusaha merekonstruksi memori pasca-kolonial yang mendefinisikan representasi diri mereka. Tdak dapat dipungkiri, Indo-Belanda kemudian menjadi penanda identitas utama bagi imigran Indo-Belanda dan keturunannya.

Seperti

pembahasan pada tulisan minggu lalu, terdapat usaha dari kelompok identitas tertentu yang

dimarjinalkan dengan melakukan gerakan perlawanan, begitu pula dengan generasi kedua

ras Indo-Belanda. Pattynama mencontohkan karya penulis Indo-Belanda yaitu

Adriaan van Dis yang menggambarkan bagaimana Hindia-Belanda mewakili diri

generasi kedua ras campuran ini. Kemudian ada pula Marion Bloem, yang menceritakan bagaimana posisi wanita Indo-Belanda dari generasi kedua yang dinamis dengan merevisi kisah keluarga imigran dan pengalaman remajanya. Dan yang terakhir ada Alfred Birney, yang

menurut Pattynama, merupakan seorang penulis Indo-Belanda generasi kedua yang

memanfaatkan sejarah keluarganya dalam pembangunan identitas Indo-Belanda. Melalui tulisan-tulisannya

Birney membentuk memori budaya dan menggambarkan tentang penelusurannya

mengenai paska-kolonial Belanda.

Di akhir tulisannya,

Pattynama menyimpulkan bahwa di dalam karya penulis Indo-Belanda yang

sadar akan diri sendiri menjadikan Hindia sebagai salah satu

penanda identitas pasca-kolonial yang didukung oleh memori dan sejarah keluarga

imigran. Selain itu Pattynama

juga mengungkapkan bagaimana pentingnya analisis sistematis memori budaya untuk

memahami bagaimana identitas migran pasca-kolonial dibentuk dan diubah oleh

proses dekolonisasi melalui pembentukan memori budaya.

Jika tulisan Pattynama ini secara keseluruhan memperlihatkan kepada kita bagaimana politik identitas orang-orang Indo-Belanda yang tinggal dan lahir di Belanda, terdapat pula tulisan yang sedikit menggambarkan bagaimana marjinalisasi bahkan diskriminasi terhadap orang-orang Indo-Belanda yang tinggal di Indonesia (selengkapnya klik disini dan disini).

Referensi:

Jika tulisan Pattynama ini secara keseluruhan memperlihatkan kepada kita bagaimana politik identitas orang-orang Indo-Belanda yang tinggal dan lahir di Belanda, terdapat pula tulisan yang sedikit menggambarkan bagaimana marjinalisasi bahkan diskriminasi terhadap orang-orang Indo-Belanda yang tinggal di Indonesia (selengkapnya klik disini dan disini).

Referensi:

- Pattynama, P. (2012). Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations, dalam Bosma, U. (ed) Post-colonial immigrants and identity formation in the Netherlands bab 9 hal 175-192

- http://pamelapattynama.nl/over-pp/

Aku ingat betul waktu main ke museum taman prasasti, ada sebuah tugu yang di puncaknya ada tengkorak ditusuk dengan semacam pisau/pedang. Tugu ini kalau tidak salah namanya tugu Elberveld, dan bukan tugu kehormatan istilahnya. Lebih ke arah tugu peringatan, dimana Elberveld, seorang keturunan Indo-Dutch punya rencana membunuhi orang-orang Belanda bersama warga Banten. Terlepas dari motifnya yang merasa nasionalis, atau punya motif pribadi karena sakit hati tanah keluarganya disita pemerintah Belanda, rencana ini bahkan belum tereksekusi dan tak terbukti kebenarannya. Namun, ia dan pejabat Banten tersebut ditangkapi kemudian dihukum mati--yang disebut sebagai peristiwa pecah kulit. Aku ga berani nulis disini detilnya karena benar-benar bisa buat mual dan merinding, namun tugu ini mengisahkan setidaknya bagaimana warga keturunan diperlakukan pada zaman penjajahan.

BalasHapusImperialisme, kolonialisme, khususnya masa kolonial Belanda di Indonesia, serta bagaimana pengaruh budaya dan identitas migran pascakolonial..menarik banget yah..betapa pentingnya analisis sistematis memori budaya untuk memahami bagaimana identitas migran pasca-kolonial dibentuk dan diubah oleh proses dekolonisasi melalui pembentukan memori budaya. Seperti memori sosial tentang etnis tionghoa misalnya? karena dalam film-film pada satu dekade kerap dilekatkan etnis Tionghoa semasa perjuangan kemerdekaan kerap digambarkan sebagai penghianakt yang membocorkan perjuangan bangsa Indonesia demi keuntungan finansial semata..

BalasHapus"menjadi penting kemudian bagaimana memori dan pengetahuan akan siapa diri kita membentuk inti dari identitas kita.."

BalasHapusini noted banget lail..dan hal ini bisa direfleksikan sampai ke hal-hal kecil dan sederhana dari kehidupan pribadi kita. Mengurai memori, dan memulai mengenali diri sendiri..

Poin penting dari tulisan pattynama ini adalah bagaimana memori kultural dibentuk dan bertransformasi seiring dengan berbagai fenomena yang terjadi dan berjalannya waktu ternyata mampu membentuk memori-memori yang berbeda pula antar generasi. Gagasan utama dari memori kultural ini juga membuka peluang untuk memahami bagaimana identitas migran post-kolonial dibentuk dan diubah oleh proses dekolonisasi melalui pembentukan memori kultural.

BalasHapusBegitu kah mba lail?

Berarti memori ini terinternalisasi dalam diri kita berdasarkan habitus yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Jadi media apa yang kita konsumsi juga dapat membentuk memori yahh. Makanya kita perlu menelusuri dari mana memori-memori ini kita dapatkan.

BalasHapusPertanyaan saya sederhana, apakah Anda pernah bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang keturunan Indo-Belanda? Kalau belum pernah, dan hanya mengetahui melalui kajian teks/artikel saja, maka menurut saya, mbak jangan menulis di blog yang terkesan isinya mengetahui segala hal permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Mengapa saya menyatakan seperti ini?, karena studi minoritas tidak cukup dengan hanya membaca artikel/tulisan orang lain, perlu pendekatan etnografi, turun ke lapangan, berinteraksi, bergaul dan menjadi bagian dari mereka, sehingga kita nantinya akan mengetahu esensi yang sebenarnya dari permasalahan tersebut, bagaimana tanggapannya mbak Lailiya?

BalasHapus#041, #SIK041